2022年01月27日

肩が痛いけど家事はしないといけない・・・誰もわかってくれないその痛み、

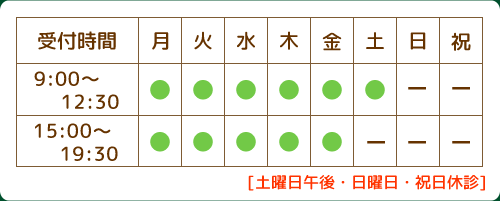

くわの森整骨院がお力になれるかもしれません。八王子駅徒歩5分、通院しやすい立地です。

慢性的な肩こりは、年齢や仕事のせいだと考えていませんか?

マッサージをしても一時的に肩が軽くなるだけですぐに凝ってしまうのは、原因の根本からきちんとアプローチ出来ていない証拠です。

肩こりの原因は骨盤の歪みから来ていることがあり、骨盤の歪みを改善することで肩こりを解消することができます。

なぜ肩こりと骨盤の歪みが関係しているのか、詳しく見ていきましょう。

骨盤の歪みは肩こりを引き起こす?!

骨盤と肩の位置は離れているので、骨盤の歪みと肩こりはあまり関係ないように思われがちですが、骨盤の歪みは肩こりや頭痛、腰痛、倦怠感などさまざまな症状を引き起こします。

人間は骨盤を中心として上半身と下半身が骨で繋がっており、さまざまな動作ができるようになっています。

つまり、骨盤は体のバランスを保つための大事な部分になるのです。

そのため、骨盤の歪みがあれば体全体のバランスは崩れることとなり、上半身であれば背骨にも影響を与えます。

背骨はもともと真っすぐではなくカーブになっていますが、骨盤が歪むことでカーブが変化してしまいます。

そうすると、背骨と頭の間で支えている首周辺の筋肉が、傾く頭を支えようとするので筋肉が緊張して凝ってしまいます。

そして、首や肩こりが引き起こされることになるのです。

なぜ骨盤は歪むのか?

骨盤が歪んでいることで肩こりを起こしている可能性がありますが、そもそも骨盤はなぜ歪んでしまうのでしょうか?

骨盤の歪みは、私達の日常生活の何気ない動作の中でも歪みを起こしているものです。

・脚を組んで座る

・長時間同じ姿勢で仕事や作業をしている

・片側の肩や手で荷物を持つクセがある

・頬杖をつく

・立つときに片側に重心を置いている

こういった1つ1つの動作が骨盤の歪みを引き起こし、肩こりなどの症状を引き起こすようになります。

一度に大きな歪みを起こしているのではなく、日々の小さな動作や癖が蓄積されて歪みになっているのです。

歪みによる肩こりの解消法

骨盤の歪みによって肩こりが発生している場合、肩こりが一時的なものではなく慢性的に感じられるはずです。

また、肩こりだけではなく身体の不調などさまざまな症状も併発しているケースも少なくありません。

マッサージで筋肉をほぐすことも有効ですが、根本である歪みが解消されなければ肩こりは再発しやすい状態です。

歪みを改善するためにストレッチなどをすることも解消法の1つですが、すぐに症状がぶり返してしまい効果が長続きするものではありません。

また、歪むということは悪いことばかりではなく身体のバランスを取るためにも必要であり、一人一人歪みや身体のバランスは異なります。

そのため、専門家である整骨院にて歪みを確認して、その人に合った矯正を行うことが大切です。

くわの森整骨院の骨盤矯正

八王子にあるくわの森整骨院では、肩こりの根本の原因となる歪みを改善していきます。

骨盤矯正によって骨盤の歪みを戻すだけではなく、ブロック式骨盤矯正と呼ばれる施術で身体の緊張を和らげながら矯正をします。

そのため、痛みを感じることなく矯正を受けることができるのです。

しかも、多くの方が施術効果を早期に感じています。

また、肩こりや身体の不調を解消するための矯正だけではなく、再発しないように運動法や生活指導も行っています。

施術することで快調になった身体を、自身で日頃から管理できるようサポート致します。

まとめ

辛い肩こりや、肩こりからくる頭痛や吐き気に悩まされている方は、自身の骨盤の歪みを疑ってみましょう。

くわの森整骨院では、施術前に歪みの確認やカウンセリングを行いますので、無理な施術はおすすめしていません。

安心して不安やお身体の悩みをご相談ください。

柔道整復師・八王子くわの森整骨院院長 剣持真克登監修

——————————————————————————

デスクワークで肩が痛い・・・治らない治らないと肩ばかり揉んでいませんか?

八王子駅徒歩5分、「横山町」バス停目の前!

痛みを取り去り「再発させない」身体作りを目指しましょう。

top

——————————————————————————-

2021年12月23日

肩に痛みや動かしにくさがあるものの、「放っておけばその内治るだろう」と放置していませんか?

肩の痛みや動かしにくさは、肩関節が損傷している可能性があります。

肩は腕と繋がっているため、放っておけば肩や腕が動かせないくらい悪化してしまう恐れもあります。

肩関節が損傷する原因や、改善までの対処法・予防法などをご紹介します。

肩関節のケガとは

肩関節のケガの代表的なものは、「肩関節唇損傷」「腱板断裂」「四十肩・五十肩」「脱臼」の4つが挙げられます。

それぞれどのようなケガであり、ケガが起こる原因についてみていきましょう。

①肩関節唇損傷

肩関節唇は肩関節の周りにある軟骨で、肩関節を安定させる役割を担っています。

野球の投球やテニスのサーブなど肩を動かすスポーツなどで生じやすいケガです。

肩を動かす動作で痛みが生じ、肩に引っ掛かりのような違和感を覚えることがあります。

②腱板断裂

肩関節を支える筋肉である腱板が断裂してしまうケガです。

日常生活のさまざまな動作で生じることがあるため、幅広い世代に起こり得るケガと言えます。

四十肩・五十肩の症状と似ており、肩を動かすことで痛みが生じます。

③四十肩・五十肩

40代・50代に多く発症するため、四十肩・五十肩と呼ばれる肩関節周囲炎です。

加齢に伴い肩関節周辺の組織が変性することで炎症を起こします。

肩を動かすことで強い痛みが生じ、夜間痛などが生じますが、徐々に痛みは落ち着いていきます。

④脱臼

脱臼は、強い外力が加わることで骨の位置がズレてしまうケガです。

肩関節に生じることが多く、スポーツ時の衝突や日常生活での転倒などで生じます。

強い痛みを伴い、肩を動かすことが困難になります。

肩関節の損傷の対処法

肩関節の損傷が発生した場合は、無理に動かさないようにすることが大切です。

肩関節は日常的に動かすことの多い部分なので、利き手の場合は日常生活の中でつい使用してしまうというシーンも多いでしょう。

日常の習慣でつい利き手でバッグを持ってしまうことや、つり革を持ってしまう、洗濯物や料理の際に動かすなど日常の些細なことでも肩に負荷を与えていれば、回復が遅れてしまいます。

動かさないように包帯やテーピングなどで固定して、痛みが強い場合には冷やすようにしましょう。

また、回復時期になってきたら少しずつ動かしていくことが大切です。

動かさずにいる時期が長くなれば、関節や筋肉が硬くなってしまうことで慢性痛や動かしにくさが生じるようになってしまいます。

肩関節の損傷を予防する方法

肩関節の損傷を予防するには、日常的に肩の関節や筋肉を柔らかくしておくことが大事です。

関節や筋肉が柔らかいと急な動きにも対応しやすくなるため、ケガの予防に繋がります。

また、運動して肩周りの筋力を強化すれば、日常やスポーツによる負荷にも耐えられる肩を作れるため、ケガをしにくくなると言えるでしょう。

スポーツでは繰り返し同じフォームを行うことで少しずつ損傷してしまうような場合もあるので、練習のしすぎには注意し、練習後にはクールダウンさせることが大切です。

整骨院で肩関節のケガの予防やリハビリを行いましょう

整骨院では、肩関節をケガした後のリハビリやケガの予防のための施術を行っています。

ケガをすると回復までの期間にケガした部分をかばうようにしているため、筋肉や関節が硬くなってしまい、動かしにくくなっています。

整骨院では手技でしっかりと柔軟性を取り戻すサポートを行います。

また、日常的に生じている筋肉の緊張をほぐすことや、身体のゆがみを改善することが肩関節のケガの予防に繋がります。

肩関節の損傷について

柔道整復師・八王子くわの森整骨院院長 剣持真克登監修

肩の痛みが強くて手が上げられない・・・夜寝ているときも痛む・・・

辛い肩の症状は得意です。

八王子駅徒歩5分、「横山町」バス停目の前! MAP

通院しやすいくわの森整骨院で身体のケアをしませんか?

TOP

2021年12月2日

目が疲れて頭痛やかすみ目になってしまうなど眼精疲労にお悩みではありませんか?

眼精疲労は放っておけば、症状が悪化してしまうかもしれません。

スマホやパソコンの使いすぎで目を酷使していることだけではなく、首の痛みや肩こりが眼精疲労に繋がっている場合もあります。

眼精疲労と首や肩との関係性や、眼精疲労の対処・予防方法をご紹介します。

眼精疲労と疲れ目の違い

「眼精疲労」も「疲れ目」も、目の疲れという症状が現れるので混同されがちですが、この2つは異なるものです。

疲れ目は休息や睡眠を取ることで回復しますが、眼精疲労は症状が継続します。

眼精疲労によって生じる症状は、目の痛み、かすみ、ドライアイ、充血、頭痛、めまいなど、目だけではなく全身にさまざまな不調が現れます。

眼精疲労が起こる原因

眼精疲労は、目の周りの筋肉が疲労してしまうことで発生します。

目の周りの筋肉が疲労して硬くなり、血管を圧迫することで血流不良が生じることで頭痛などの不調が生じるのです。

目の周りの筋肉の疲労が起こる原因の1つは、目を酷使することです。

スマホやパソコンなど同じ物を見続けていると、目の筋肉がかたまってしまい、眼精疲労を引き起こします。

そして、もう1つの原因として、首や肩の筋肉が関係していることが考えられます。

首や肩の筋肉が緊張していると、顔も繋がっているので目も含む顔の筋肉も緊張しやすくなってしまいます。

首や肩の筋肉の緊張は、日常の不良姿勢や同じ姿勢を長時間続けることなどが原因で生じます。

眼精疲労の対処法

眼精疲労が起こった時には、放っておかずに適切に対処しましょう。

目の周りの筋肉が緊張して硬くなっている状態なので、ホットパックなどで目を温めて筋肉をほぐすようにしましょう。

また、パソコンやスマホを長時間使用する際には、途中で休憩を挟んで遠くの景色などを見るようにしてください。

近くの物を見るだけではなく、遠くの物を見るようにすれば、目の筋肉が収縮している状態から拡張するため、緊張状態をほぐすことが期待できます。

また、肩こりや首の痛みが生じている場合には、首や肩を動かしてストレッチを行いましょう。

ストレッチをすれば筋肉が柔らかくなるだけではなく、血行も促進されます。

眼精疲労の予防方法

スマホやパソコンの普及やテレワークの定着化により、眼精疲労にお悩みの方は増えています。

眼精疲労が起こらないようにするためにも、眼精疲労の予防を日常的に取り入れることが大切です。

スマホやパソコン画面を長時間見ていると、うつむき姿勢になってしまうことで首や肩に大きな負担がかかります。

そうすると、首や肩周りの筋肉が緊張して硬くなり、目の筋肉の疲労へと繋がってしまいます。

スマホやパソコン画面を目の高さに合うようにすれば、背筋を伸ばした姿勢を維持しやすくなり、眼精疲労の予防に繋がるでしょう。

目を休ませることだけではなく、首や肩の筋肉をほぐすことも意識すれば、眼精疲労を予防できるはずです。

眼精疲労は整骨院へご相談ください

なかなか改善しない眼精疲労にお悩みの方は、整骨院で相談してみてください。

根本の原因である筋肉の緊張をほぐし、身体のゆがみを改善することで眼精疲労の起こりにくい身体を目指すことができます。

眼精疲労を改善すれば頭痛やめまい、肩こりなどの不調も改善され、快適な日常生活を過ごせるようになるでしょう。

2021年11月14日

日常生活の何気ない動作で身体に動かしにくさや痛みを感じているという方も多いでしょう。

洗い物や掃除、ゴミ捨てなど日常の何気ない行動でも筋肉は疲労してしまい、動かしにくさや痛みが生じてしまうものです。

ここでは、日常生活の中で生じる動かしにくさや痛みの原因や対処法についてご紹介します。

動かしにくさや痛みが生じる原因

身体の動かしにくさや痛みが生じる原因の多くは、筋肉の疲労が関係しています。

とくに大したことはしていないのに筋肉が疲労するわけがないと考える方もいるかもしれませんが、私たちは日常生活の中で少しずつ筋肉に疲労を蓄積させています。

洗い物や掃除などの家事だけではなく、物を拾う、荷物を持つ、デスクワークなどで同じ姿勢を続けるなど些細なことでも筋肉には負担がかかっているのです。

筋肉に負担がかかれば少しずつ疲労してしまい、筋肉が硬くなってしまいます。

そのため、動かしにくさが生じるのです。

また、筋肉が硬くなれば血管が圧迫されるため、血流が悪くなることで疲労物質が溜まりやすくなることで痛みが生じやすくなります。

動かしにくさや痛みが生じやすい身体の部位とは?

動かしにくさや痛みが生じやすい代表的な身体の部位は、肩と腰です。

それぞれの部位はどのような動作の影響を受け、痛みや動かしにくさが生じているのでしょうか?

①肩

肩は腕に繋がっているため、肩の筋肉が疲労すれば肩だけではなく腕に動かしにくさも生じるでしょう。

洗濯物を干す動作やつり革を持つ動作などで痛みが動かしにくさを感じるはずです。

痛みが強い場合には、四十肩・五十肩が生じている可能性があります。

肩の痛みや動かしにくさは日常的な不良姿勢や、偏った筋肉の使い方が原因で発生します。

②腰

掃除や洗い物などずっと立ったままでいることや、デスクワークなどで同じ姿勢が続くと腰に痛みや重さを感じる方もいるでしょう。

腰は身体の土台部分になるので常に負担がかかっている部分ですが、日常の不良姿勢や重い荷物を持つなど腰に負担のかかる動作をすることで筋肉に疲労を蓄積させてしまいます。

身体の動かしにくさや痛みへの対処法

日常生活の中で身体の動かしにくさや痛みが生じた場合には、次のような対処法を試してください。

①痛みが強い時は休める

痛みが強く出ている場合には、炎症を起こしていると考えられます。

この場合には無理に動かさずに安静にするようにしましょう。

どうしても家事などのために動かす必要がある場合には、テーピングやコルセットなどを使用して痛み出ている箇所が動かないように固定してください。

②柔軟性を高める

動かしにくさや軽度の痛みの場合には、疲労して硬くなった筋肉をほぐしましょう。

筋肉がほぐれて柔軟性が高まれば、血行も促進されるので疲労物質が流れることで痛みが緩和され、動かしやすくなります。

柔軟性を高める方法はストレッチが効果的ですが、入浴などで温めた後にセルフマッサージでほぐしてからストレッチをすると一層柔軟性を高めやすいのでおすすめです。

③筋力を高める

加齢や運動不足で筋力が低下すれば、筋肉は負担を吸収しやすくなってしまいます。

日頃からウォーキングやエクササイズなどの適度な運動や、無理のない程度に筋トレを行って筋力を高めましょう。

整骨院で痛みや動かしにくさは改善できます

自力でストレッチや運動が難しい場合や、筋肉がこり固まってしまっている場合には、整骨院へご相談ください。

手技で硬くなった筋肉をほぐし、一人では難しいストレッチもサポート致します。

十分に筋肉の柔軟性が取り戻せたら、身体のゆがみを調整することで痛みや動かしにくさが生じにくい身体作りを行います。

を受けていただけます。

>>日常生活の中で動きにくさや痛みを感じている方へ

柔道整復師・八王子くわの森整骨院院長 剣持真克登監修

「治るのをあきらめて」いませんか?

痛む身体を本当に気遣えるのはあなただけです。

八王子駅徒歩5分、「横山町」バス停目の前! MAP

通院しやすいくわの森整骨院で身体のケアをしませんか?

TOPへ

2021年06月30日

最近肩の痛みが辛いとお悩みではありませんか?

40代、50代になると四十肩・五十肩が生じる可能性もあるため、肩こりなのか四十肩・五十肩なのかどちらの肩の痛みか分からないとお悩みの方もいるでしょう。

もしくは、四十肩・五十肩にも関わらず肩こりだと考えて対処している方もいるかもしれません。

そこで、今回は四十肩・五十肩と肩こりの違いについてご紹介します。

四十肩・五十肩とは

四十肩・五十肩の正式名称は「肩関節周囲炎」です。

名前の通り、肩関節の周辺に炎症が起こることで肩に痛みが生じます。

40代・50代になると生じる方が増えるため、四十肩もしくは五十肩と呼ばれています。

加齢と共に関節や筋肉は衰えていき、運動不足なども重なることで関節を使わなくなっていきます。

そうすると、関節や筋肉が徐々に硬くなってしまうことで動かしにくさや痛みが生じるようになります。

肩こりとは

肩こりは、筋肉の緊張や血行不良による疲労の蓄積が原因で生じます。

筋肉の偏った使い方や不良姿勢が習慣になっていると、身体の筋肉バランスが崩れることで肩に大きな負荷がかかるようになります。

そうすると、肩の筋肉は緊張することで硬くなってしまい、血管や神経を圧迫することで痛みが生じるようになります。

肩こりが起こる原因は日常の積み重ねであり、突然生じるものではありません。

四十肩・五十肩の肩こりの違い

四十肩・五十肩は肩こりが悪化したものだと考える方もいるようですが、根本的に大きな違いがあります。

四十肩・五十肩の場合は関節に炎症が起こりますが、肩こりは筋肉が疲労している状態です。

そのため、どちらも痛みがあるものの、四十肩・五十肩の方が痛みは強くなっています。

また、四十肩・五十肩の場合は肩こりと異なり、肩や腕の動かしにくさが生じます。

肩こりは肩の痛みや重さはあっても、肩や腕を動かすことはできます。

四十肩・五十肩では思うように腕や肩が動かせないため、日常生活にも支障をきたすことも多いでしょう。

こうした辛い症状がずっと続くわけではなく、四十肩・五十肩は時間が経過すれば痛みが緩和されていき、腕や肩も動かせるようになっていきます。

肩こりは一時的に症状が緩和されることがありますが、身体のゆがみがあれば慢性的に症状が続きます。

ケアには注意が必要

四十肩・五十肩は炎症を起こしている状態なので、痛みの強い時期には冷やして炎症を抑制する必要があります。

しかし、肩こりは温めることで緊張した筋肉が緩和され、痛みが軽減されることから四十肩・五十肩でも痛みの強い時期に温めるという間違ったケアを行ってしまうケースがあります。

炎症の強い時期に温めると、症状の悪化や治りが遅くなるといったリスクが高くなります。

そのため、肩の痛みは肩こりなのか四十肩・五十肩なのか見極めて正しいケアを行わなければなりません。

どちらの症状か分からないという場合には自己判断せずに、整骨院へご相談ください。

肩こりも四十肩・五十肩も整骨院でケア出来ます

肩こりや四十肩・五十肩は、整骨院で根本の原因から改善することで再発や慢性化を予防することができます。

とくに四十肩・五十肩は状態を見ながら動かせる時期がきたら少しずつ可動域を広げられるように動かす必要があります。

そうすることで、四十肩・五十肩の再発予防になり、四十肩・五十肩から慢性的な肩こりになってしまうことの予防になります。

また、肩こりの場合は根本の原因となる身体のゆがみを矯正で改善することで、辛い慢性的な肩こりやさまざまな不調の改善が期待できます。

肩の痛みの原因が分からないというような場合でも、お気軽にご相談ください。

>>「四十肩・五十肩と肩こりの違い」ほか首や肩の症状に関するブログはこちら

柔道整復師・八王子くわの森整骨院院長 剣持真克登監修

整えた筋肉が疲れやすくならないよう施術し首や肩周りの凝りの改善をします。

八王子駅徒歩5分、「横山町」バス停目の前! >>MAP

痛みの原因を明らかにし「再発させないように」しませんか?

>>TOPへ